Auf sicherem Terrain

Glenn Flear: The Ruy Lopez Main Line

Rezension von Peter Oppitz, Juni 2004

Kommentare zur Rezension können im Schach-Forum präsentiert werden

Auf sicherem Terrain Glenn Flear: The Ruy Lopez Main Line Rezension von Peter Oppitz, Juni 2004 Kommentare zur Rezension können im Schach-Forum präsentiert werden |

Everyman Verlag 2004

ISBN 1-85744-351-9

176 Seiten; ca. 23,50 Euro

Sprache: Intermediate English

Bewertung des Rezensenten:

![]()

Die Spanische Eröffnung -

im anglo-amerikanischen Sprachraum nach dem führenden Spieler und

Theoretiker des 16. Jahrhunderts, dem spanischen Geistlichen Ruy Lopez benannt

- gehört seit Jahrhunderten zu den altehrwürdigen und meistgespielten

Eröffnungen. Die Hauptvarianten werden regelmäßig von

Weltklasse-Großmeistern bis hin zu den Weltmeisterschafts-Kämpfen

angewandt und verfeinert. Spanisch steht zu Recht in dem Ruf, einesteils

der nachhaltigste Versuch auf weißen Vorteil in den Offenen Spielen,

andererseits aber auch eine anerkannt stabile und unerschütterlich solide

Verteidigung für den Schwarzspieler zu sein.

|

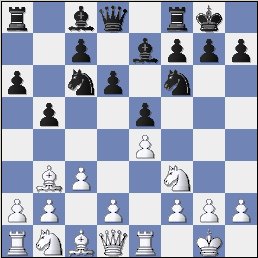

Der mittelstarke englische Großmeister Glenn Flear (Jahrgang 1959, ELO um 2500) ist einer der etablierten Buchautoren des Londoner Everyman-Verlages, zeichnet dort u. a. für "Improve Your Endgame Play", "Mastering the Endgame" und "Test Your Endgame Thinking" sowie "The ...a6 Slav" verantwortlich und betreut in den New-In-Chess-Jahrbüchern selbst die Buchrezensions-Kolumne. Als regelmäßiger 1.e4 e5 - Spieler ist er bestens geeignet, um über den Komplex der Spanischen Eröffnung zu schreiben, obwohl Flear selbst weitgehend die Offene Variante mit 5...Sxe4 bevorzugt. Nach seinen früheren Büchern zu diesem Thema "Open Ruy Lopez" (2000) und "Offbeat Spanish" (2001) wendet er sich nun in "The Ruy Lopez Main Line" den geschlossenen Haupt-Abspielen zu, die man unter dem Informator-Schlüssel C90 - C99 findet. Aus der Grundstellung des geschlossenen Spaniers nach 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5. 0-0 Le7 6.Te1 b5 7. Lb3 d6 8.c3 0-0 (s. Diagramm links) erkennt man den Charakter des Spiels: die Könige sind sicher rochiert, beide Heere haben noch keinen großen Kontakt, schnelle Entwicklung ist nicht so entscheidend wie harmonisches Figuren-Umgruppieren. Das Spiel entwickelt sich langsam und gemächlich, Abtäusche sind eher selten. |

Da beim Everyman-Verlag die Aufmachung

der speziellen Eröffnungswerke weitgehend gleich ist, soll die

Buch-Einteilung hier nochmals exemplarisch vorgestellt werden: Der Verlag

vertraut dabei auf das Konzept der vollständigen Muster-Partien, in

die weitere Referenzpartien eingewoben werden. Einer kurzen Bibliografie

und einem einführenden zweiseitigen Vorwort folgen 77 ausgewählte

Meisterpartien, eingeteilt in zehn Kapitel. Folgende Abspiele werden

untersucht:

Kapitel 1-3 Tschigorin-Verteidigung (9.h3 Sa5) |

In das letzte Kapitel fällt somit auch ein kurzer Blick auf einige Anti-Marshall-Systeme, obgleich Schwarz bei den derzeit aktuellen Versuchen - etwa mit 8.h3 Lb7 9.d3 (siehe C88) - doch mehr auf einen Aufbau mit sofortigem d7-d5 abzielt. Ausdrücklich nicht in dem Buch von Flear behandelt wird das hochkomplizierte und äußerst theorielastige Marshall-Gambit (8...d5), über das Bogdan Lalic einen eigenen Band verfaßt hat.

Die einzelnen Kapitel beginnen jeweils mit einer knappen verbalen Einführung, anschließend wird konsequent Partie um Partie abgehandelt. Am Ende jedes Kapitels stehen eine ebenso kurze Zusammenfassung und Bewertung und ein Variantenindex des Kapitels mit Referenz zu den jeweiligen Partienummern. Die Zusammenfassungen glossieren nur leicht das Vorhergehende und lesen sich etwa bei Kapitel 4 (Partien 28 - 37) so:

"Weiß hat eine große Auswahl in seiner Behandlung der Breyer-Variante, aber 15.b3 in den Partien 36 & 37 bietet am ehesten einen Vorteil. Schwarz kann nach Solidität streben, aber es besteht die Gefahr, in eine passive Position zu geraten, sowohl in diesen Partien als auch anderswo. Stattdessen zeigen die Partien 34 und 35, daß es sich gegen 15.a4 leichter verteidigen läßt. Eine dynamischere Behandlung wird gerade populär, wie Sokolov in Partie 29 und Kramnik in Partie 30 beispielhaft vorgeführt haben. Sogar in Partie 37 kann Schwarz die Qualen der Partiefortsetzung vermeiden, wenn er in den Zügen 16, 17 und 18 variiert wie in Kasimzhanov - Short."

Das reicht kaum aus, um sich ein abschließendes Urteil über Wert und Brauchbarkeit der vorgestellten Variante fürs eigene Repertoire zu bilden. Dem Leser bleibt eben nichts anderes übrig, als die Partien des betreffenden Kapitels von A bis Z durchzuspielen, zu vergleichen und selbst zu beurteilen.

Am Schluß des Buches findet sich noch ein Index der kompletten Partien, alphabetisch geordnet nach den Weißspielern. Aber leider kein vollständiger Spielerindex (einschließlich der Fragmente), denn beim Erlernen einer Eröffnung ist es manchmal nützlich, einem bestimmten Klasse-Großmeister oder auch nur seinem selbstgewählten "Helden" bei dessen spezieller Interpretation der betreffenden Variante auf die Finger zu schauen.

Ebenso fehlt ein kompletter Variantenindex über das gesamte betrachtete Gebiet. Zwar erwähnt Flear meist fairerweise Zugumstellungen und Übergänge, doch wenn diese öfter vorkommen (etwa von Zaitsew- zu Smyslow-System bei spätem h7-h6 oder zum Breyer bei Einschub von Sc6-b8-d7), kann der Leser beim konkreten Suchen doch hin und wieder ganz schön ins Blättern geraten.

Das insgesamt allzu schlichte Verlags-Konzept schränkt die Autoren in ihren Gestaltungs-Möglichkeiten unnötig ein und erinnert an die "Trends in ..."- und "Developments in ..."-Heftchen der 80er Jahre, die mit Hilfe von jeweils einhundert aktuellen Partien eine Momentaufnahme und den Status Quo über diverse Eröffnungssysteme liefern wollten. Heutzutage kann man mit größeren Partien-Datenbanken, Drag-und-Drop-Technik, Partien-Verschmelzung und den Möglichkeiten modernen Desktop-Publishings natürlich optisch anspruchsvollere und deutlich umfangreichere Bücher erstellen. Vom Charakter her vermitteln manche dieser Produkte aber weiterhin den Eindruck gewisser Oberflächlichkeit und kommerzieller Bequemlichkeit der Autoren, die häufig routinierte Terminarbeit abliefern, ohne übermäßig viel Mühe in die Material-Aufarbeitung und detaillierte Prüfung zu investieren. Wobei es auch engagiertere und sorgfältige Autoren gibt wie die Großmeister Gallagher, Emms oder Ward, deren Werke meist deutlich über dem Standard liegen...

So verzichtet Flears Monografie etwa gänzlich auf wünschenswerte spezielle Abschnitte über häufig auftretende taktische Motive, typische Manöver und Verfahren, Erläuterungen zu Bauernstrukturen oder über die Charakteristik sich oft ergebender Endspiele. Solche nützlichen und einprägsamen Ausführungen findet der Lernende immerhin in den elementareren Everyman-Buchreihen "Easy Guide" und "Starting Out", auch wenn es dort häufig bei allzu Einfachem für den völligen Neuling bleibt. Im Literaturverzeichnis werden dann auch weder die vor gar nicht so langer Zeit erschienenen "Easy Guide to the Ruy Lopez" von John Emms (1999) und "Starting Out: The Ruy Lopez" von John Shaw (2003) erwähnt noch die ebenfalls um Anschaulichkeit bemühten "Mastering the Spanish" von King/Ponzetto (1995) und Taulbuts "Understanding the Spanish" (1996). Wobei wir bereits bei der Frage der Aktualität und Vollständigkeit der Flearschen Recherche sind.

Die Bibliografie nennt neben der 4. Auflage der Enzyklöpadie C (2000) und Nunn´s Chess Openings (1999) lediglich einige ältere Spanisch-Bücher wie "The Complete Spanish" von Alexei Suetin (1991) und Bikhovskys "The Closed Spanish Karpov/Zaitsev Systems" (1993) und "Spanish Chigorin" (1983). Im Vorwort führt Flear an, Material bis November 2003 berücksichtigt zu haben, und in der Tat scheint er seine Partien vorwiegend auf elektronischem Wege aus der MegaBase-CD 2003, dem TWIC, Informator und NewInChess zusammengestellt zu haben, denn viele der verwendeten Anmerkungen und Varianten stammen als direkte Zitate aus diesen Publikationen.

Von der Qualität her liegt Flear mit seinem "Main Line Ruy Lopez" dabei im gehobenen Mittelfeld. Zunächst ist die Auswahl der 77 Haupt-Partien aktuell und gelungen, das meiste sind Top-Level-Beispiele des Zeitraums 1995 - 2003, gemischt mit einigen Klassikern. Flear hat aus seinen Quellen seriös das Wesentliche zusammengestellt und versucht, sehr viel Material auf den 176 Seiten unterzubringen, und da im geschlossenen Spanier so ziemlich alle sinnvollen Züge ausprobiert worden sind, tut er bei seinem Komplettheitsanspruch manchmal sogar des Guten zu viel. Die Seiten sind dicht gedrängt mit Haupt- und Nebenvarianten, sprachliche Kommentare meist kurz und die üblichen Floskeln. Trotz ein bis zwei Diagrammen pro Seite fällt eine schnelle Orientierung schwer, denn Spanisch-Positionen um den 15.Zug herum sehen oft recht ähnlich aus!

Schauen wir uns also einige konkrete Abspiele und Flears Einschätzungen dazu an: Ein langjähriges und bislang ungelöstes Problem in einer soliden Hauptvariante des klassischen Tschigorin-Systems ist die Frage: Wohin mit dem schwarzen Randspringer, wenn Weiß das Zentrum mit d4-d5 abschließt? Flear empfiehlt 14...Db7 (statt des traditionellen 14...Tb8) nur aufgrund der folgenden Swidler-Partie, nennt aber selbst in den Fußnoten kaum weitere Praxis-Beispiele damit! Und auch Swidlers Anmerkungen, die Flear lediglich in ihrer verknappenden Informator-Version referiert, lassen sogar in ihrer ausführlichen sprachlichen Fassung (z.B. im NiC-Magazin 1998-8) einiges offen und zeigen keinen Ausgleichsweg für Schwarz. Da stoßen wir schon auf eine wesentliche Problematik, wenn man nur Datenbank-Partien verschmilzt, nämlich daß nicht existiert, was nicht gespielt wurde. Hier wären kompetente Eigenanalysen gefragt, oder man kann bei leichtfertiger Anwendung in der eigenen Praxis böse Überraschungen erleben.

|

Svidler,P (2710) - Piket,J (2605) [C98]

|

Eine weitere Schwierigkeit ist die atemlose Hetze nach Aktualität, denn heutzutage ist jedes Eröffnungsbuch bei seinem Erscheinen zwangsläufig schon veraltet! Flear bemüht sich nach Kräften, den neuesten Forschungs-Stand von Ende 2003 zu präsentieren, muß an verschiedenen Stellen aber immer wieder einräumen, daß zu diversen Abspielen das letzte Wort noch nicht gesprochen ist und wir bestimmt demnächst Neuerungen und Umbewertungen erwarten dürfen. Im folgenden ein Beispiel einer solchen Neuerung, die in der Zeit zwischen Fertigstellen des Manuskripts und dem Erscheinen des Buches gespielt wurde und die Spanisch-Experte Nigel Short in seinem Bericht im NiC-Magazin 2004-2 als äußerst wichtig anpreist.

|

Smirnov,P (2609) - Thipsay,P (2486) [C96]

|

Positiv vermerkt werden muß, daß sich Flear sichtlich um Objektivität bemüht. Es handelt sich um kein Repertoire-Buch, in dem einseitig Partei ergriffen wird. Flear bleibt in seinen Urteilen neutral, als orthodoxer Positionsspieler steht er Materialopfern eher skeptisch gegenüber und bezweifelt die Kompensation manchen Gambits, das ein anderer Luftikus schnell vollmundig als "Geheimwaffe" verkaufen würde. Trotzdem kann er sich nicht wirklich von seinen Daten-Vorgaben freimachen und hält sich bei seiner Strukturierung von Haupt- und Nebenvarianten ziemlich genau an den aktuellen ChessBase-Variantenbaum. Selbst bei Bewertung der folgenden extrem scharfen und zweischneidigen Variante, die in manchen Kandidaten- und WM-Kämpfen für komplexe Schlachten sorgte, sieht dann das relativ zahme Hauptabspiel so aus:

Sicherlich der aktuelle Stand der Dinge, aber auch nur ein momentanes Schlaglicht, denn die Moden können schnell wieder wechseln. Gerade in einem Buch über eine bewährte und solide Eröffnung, wie es der geschlossene Spanier ist, würde manch Amateur mit weniger Zeit zum exzessiven Theoriestudium gern einige zeitlose und universelle Konzepte empfohlen bekommen, wo doch schon andere wesentlich schärfere Eröffnungen mit jeder Woche ständigen Neu- und Umbewertungen unterworfen sind. Statt vieler weiterer Zitate von 15 unkommentierten Zügen läse man aus der Feder eines sachkundigen Großmeisters allzu gerne etwas über anschauliche Pläne, Insider-Tips oder die eine oder andere griffige Faustregel. Wann etwa Weiß besser mit Sf1-g3, wann mit Sf1-e3, mit Sf3-h2-g4 oder gar g2-g4 nebst Sg3 fortfahren sollte, erfährt man bei Flear nirgendwo. Wer also soll diesen ausgedruckten und kurz kommentierten Status Quo des Informationszeitalters kaufen und benutzen? Für den lernenden Einsteiger und schwächere Spieler ist das Buch viel zu speziell und abstrakt, für den spielstarken Spanisch-Spezialisten wiederum ist es nicht vollständig. Der Experte muß sowieso seine eigene Datenbank pflegen und komplettieren und die zitierten Quellen zum detaillierteren Studium heranziehen, "The Ruy Lopez Main Line" kann hier nur Tendenzen andeuten und Fingerzeige geben.

Fazit: Flears Buch gibt einen solide recherchierten und routiniert dargebotenen Überblick über den aktuellen Theorie-Stand bis Ende 2003, aber mehr leider nicht. Umfang und Qualität des Materials sind zuverlässig ausgewählt und zusammengestellt. Besondere Geheimnisse und größere Eigen-Analysen werden nicht dargeboten, das starre Konzept des Everyman-Verlages verhindert eine tiefere und didaktisch bessere Präsentation des Stoffes.

das Rezensionsexemplar stellte die Firma Niggemann (Industriestraße 10, 46359 Heiden) zur Verfügung.