Bis alle seine Bauern wurdenWarum ein Amerikaner den "Kalten (Schach-)Krieg" gewinnen konnte: Teil 1von Harald Fietz, Juli 2002 |

Bis alle seine Bauern wurdenWarum ein Amerikaner den "Kalten (Schach-)Krieg" gewinnen konnte: Teil 1von Harald Fietz, Juli 2002 |

Am 1. September 1972 um 14.47 Uhr erschien Robert James Fischer auf der Bühne der Laugarsdal-Halle in Reykjavik. Er signierte das Partieformular der 21. Weltmeisterschaftspartie. Ein einzigartiger Nervenkrieg endete ohne Feindberührung. Zwei Stunden zuvor hatte der Russe Boris Spasski regelkonform telefonisch seine Aufgabe erklärt. Nicht nur die emphatisch jubelnden Zuschauer glaubten an den Beginn einer neuen Ära, auch der neue Schachweltmeister war von einer langen Regentschaft überzeugt. Knapp ein Vierteljahrhundert später beurteilte sein damaliger Gegner in einem Arte-TV-Interview die Situation ebenfalls vielversprechend: "Fischer war ein Don Quichotte, aber wenn ich über ihn spreche, sehe ich einen König über ein Königreich des Schachs regieren. Wenn ich dagegen an Kasparow denke, sehe ich kein Königreich des Schachs."

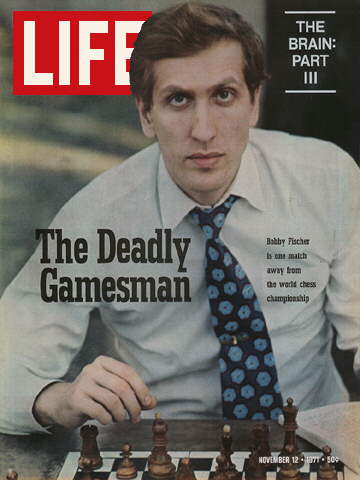

James Robert Fischer, ein Amerikaner ganz oben (Quelle: LIFE Magazine November 1971)

Der Einzelkämpfer aus der dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten hatte mit einem grandiosen Triumphzug und endlosen Schlagzeilen neue Kreise für das königliche Spiel erschlossen. Schachfans, Organisatoren, Sponsoren, Medien - alle standen bereit, am prosperierenden Umfeld teilzuhaben. Nur einer stand im Weg, der König selbst. Die Schachszene entwickelte sich dennoch weiter, wie seither viele internationale Turniere und Open beweisen. Doch immer noch fasziniert die Frage, wie es dem elften Champion seit Wilhelm Steinitz gelang, seinen Weg vom lokalen Brooklyn Chess Club bis an die Weltspitze zu schaffen. Wie konnte sich ein vaterlos aufgewachsener Eigenbrödler den amerikanischen Traum erfüllen? Warum zog er, trotz seiner Eskapaden, fast jeden Schachinteressierten in seinen Bann. Einige Erfolgsfaktoren und ihre Umstände sollen hier beleuchtet werden.

Wer vor 50 Jahren mit Schach beginnen wollte, hatte es nicht so einfach wie heute. Internet und Datenbanken mit Millionen Partien waren ebenso wenig verfügbar wie zahllose Eröffnungsbücher und methodische Lehrwerke. Der siebenjährige Pimpf Bobby hatte nach einjähriger Bekanntschaft mit den 64 Feldern das Glück, dass seine Mutter Regina mit ihm und seiner fünf Jahre älteren Schwester Joan 1949 aus dem provinziellen Mobile bei Phoenix in der Wüste Arizonas in den New Yorker Stadtteil Brooklyn zog. Zu jener Zeit kamen vier von fünf amerikanischen Meister aus dem "Big Apple". Fischers Eintritt in die Schachszene geschah unter kuriosen Umständen. Am 14. November 1950 schrieb seine Mutter, um die kindliche Unersättlichkeit ihres Sohnes zu kanalisieren, eine Postkarte an die örtliche Zeitung "The Bookyln Eagle", wo Hermann Helms eine Schachspalte führte. Er galt als Insider, denn er gründete 1904 das "American Chess Bulletin" und organisierte Anfang der 30er Jahre große Simultanvorstellungen mit Capablanca und Aljechin. Fast zwei Monate irrte das Schreiben herum, bevor es Anfang Januar den richtigen Adressaten fand. Sein Ratschlag war einfach: Schauen sie am 17. des Monats in der öffentlichen Bibliothek vorbei. Wer Spielsteine mitbringt, hat die Möglichkeit, in einem Simultan gegen den erfahrenden 32-jährigen Meister Max Pavey, der u.a. 1939 während seiner Überseestudienzeit die schottische Meisterschaft gewonnen hatte, zu spielen. Bobby kam, spielte eine Viertelstunde und verlor die Partie durch Einstellen der Dame. Aber er gewann mit Tommy Nigro einen gleichaltrigen Gegner für viele Nachmittage und mit dessen Vater Carmine, dem Präsidenten des Brooklyn Chess Club, einen erfahrenen Tutor. Rückblickend noch viel wichtiger - er spürte erstmals den Stachel der Motivation. Gleichwohl verliefen die nächsten Jahre seltsam ruhig und unspektakulär. Im Alter von zehn nahm er 1953 erstmals an einem Turnier, der Clubmeisterschaft des lokalen Schachclubs, teil und wurde Fünfter. Auf Jugendturnieren zeichneten sich keine Erfolge ab. Aber ein bedeutendes Ereignis der Schachgeschichte brachte ihn zum Staunen und man darf vermuten, auch zum Träumen.

Spitzenturniere waren in den 50er Jahren rar und Duelle zwischen Amerika und der Sowjetunion besaßen kurz nach Ende des Koreakriegs zusätzliche Brisanz. Der einstige Weltkriegsverbündete hatte den in den 30er Jahren dominierenden Amerikanern längst den Rang abgelaufen. Ländervergleiche endeten 1945 15,5:4,5 und 1946 12,5:7,5 zugunsten der Sowjets. Auch den dritten Wettkampf im New Yorker Roosevelt Hotel in Juni 1954 entschieden die Spieler von hinter dem eisernen Vorhang mit 20:12 für sich. Es war aus Gastgebersicht keine Überraschung, dass Samuel Reschevsky gegen Wassili Smyslow vier Unentschieden erreichte, aber das 3:1 von Donald Byrne gegen Juri Awerbach und das 2,5:1,5 von Larry Evans gegen Mark Taimanow bedeutete Balsam für die amerikanische Seele. In Begleitung des Clubpräsidenten drängelte sich auch der elfjährige Fischer unter den täglich über tausend Zuschauern. Schach war in aller Munde und füllte die Titelseiten der New York Times. Max Pavey, der bereits 1957 an Leukämie starb, schaffte gegen den legendären Paul Keres einen seiner größten Siege. Fischer verklärte die Zeit nicht und urteilte über seinen Spiellevel in diesem Jahr kritisch: "Mit elf war ich gerade mal gut." (Brady 1973, S.1) Auch ein Jahr später, bei der US-Juniorenmeisterschaft in Lincoln, Nebraska im Juli 1955, erkannte man wenig Fortschritt. Mit fünf Punkten aus zehn Partien landete er auf Platz 20 unter 25 Teilnehmern. Er war der Jüngste im Feld und seine Wertungszahl betrug 1830. Neben den für ihn lästigen Schulpflichten praktizierte er in dieser Zeit fast täglich das Spiel im Manhatten Chess Club, dem er in diesem Sommer beitrat. Oft musste seine genervte Mutter, um ihm abholen, mit der U-Bahn oder dem reparaturanfälligen Auto spät am Abend von Brooklyn nach Manhattan und zurück fahren. Ihr größer Wunsch war, dass er bald Meisterehren erlangen würde, denn insgeheim hoffte sie: "Dann kann er sich endlich mit etwas Richtigem beschäftigen." (Brady 1973, S.9) Die Situation "verschlimmerte" sich jedoch, als Bobby im Sommer 1956 den Hawthorne Chess Club entdeckte, der sich im Haus des an den Rollstuhl gefesselten John W. Collins traf. Hier fand er nicht nur weitere Gleichgesinnte (u.a. William Lombardy und die Brüder Donald und Robert Byrne), sondern erstmals den Zugang zur Welt der Schachbücher. Seine Maxime stand fest. "Ich mach' mein Ding," pflegte er später mit entwaffnender Offenheit in Interviews auf die Frage nach anderen sozialen Kontakten und weiteren Interessen zu entgegnen.

Fischers Ding waren 32 weiße und 32 schwarze Felder; weitere Bildungshorizonte störten nur. Er schuf sich bereits früh mehr und mehr seine eigenen Realitäten und rebellierte, sich anderen Lebensrhythmen in Gesellschaft und seinem persönlichen Umfeld anzupassen. Noch musste er die Schule besuchen, aber seine Rückschau war wütend: "Man lernt nichts in der Schule. Es ist reine Zeitverschwendung. Wenn man mich gelassen hätte, hätte ich es früher als mit 16 hingeschmissen." (Ginzburg 1962) Seine Lehrer resignierten: "Er scheint im Unterricht nie zuzuhören. Er denkt sicherlich ständig über Schach nach." (Nack 1958) Doch hier erzielte er bald Überdurchschnittliches, wie der Turnierorganisator Frank Brady, ein Wegbegleiter Fischers seit dessen elftem Lebensjahr, später bilanzierte: "Fischer weiß mehr über Schachtheorie als irgend ein anderer Spieler." (Brady 1973, S.260) Bereits 1959 war sich der 24-jährige Bent Larsen, der als Sekundant Fischers im jugoslawischen Kandidatenturnier agierte, unsicher, ob er dem 16-Jährigen Ratschläge geben könne: "Ja, aber er hätte sie nicht angenommen. Er wusste alles." (New-in-Chess-Magazine, Nr.2, 1993, S.54) Da sich die Familie Fischer finanziell die Reisekosten für einen amerikanischen Sekundanten zu dieser Vorstufe der Weltmeisterschaft nicht leisten konnte, engagierte Mutter Regina ohne Wissen ihres Sohnes den damaligen Fernschachweltmeister Alberic O'Kelly de Galway aus Belgien. Doch der junge Fischer geriet außer sich und verlangte, dass nur Larsen oder Hein Donner in Frage kämen. Den Dänen kannte er bereits von Interzonenturnier in Portoroz 1958 und dem Turnier in Zürich 1959. Der Heranwachsende hatte schon damals klare Vorstellungen, wer ihm noch Nuancen des Spiels beibringen konnte. Ansonsten studierte er lieber ununterbrochen alleine.

Brady merkte beim Sichten der von Fischer zusammengetragenen Bibliothek an, dass es keine Bücher über Schachgeschichte oder Biographien großer Spieler zu finden waren - mit Ausnahme von Jacques Hannaks Emanuel-Lasker-Biographie (1973, S.12). Dies ist erstaunlich, denn Fischer betrachtete sich als akribischen Systematiker, während er den "Kaffeehausspieler" Lasker verachtete. Ihn interessierten fast ausschließlich die schachlichen Produktionen, aus denen er unmittelbaren Nutzen für sein Spiel ziehen konnte. Der Wissensdurst war in dieser Hinsicht unstillbar. Unzählige Einzelhefte von Schachzeitungen aus aller Welt wie das deutsche "Fernschach", "Magyar Sakkelet" aus Ungarn, "Jaque Mate" aus Kuba, "64" und "Shakhmatny Bulletin" aus der UdSSR oder "Philippine Chess Bulletin" stapelten sich in seiner Behausung. Im Bezug auf Partiensammeln war der Amerikaner ein Allesfresser - und das Jahrzehnte vor der Informationsexplosion im Datenbankzeitalter. Was in sowjetischen Schachclubs Schachpersonal in Legionenstärke sichtete und archivierte, musste sich der schachbesessene Junge aus Brooklyn selbst erschließen - und dies gelang. Daher kann man sicher der Meinung zustimmen, dass Fischer in seiner Herangehensweise ein "wissenschaftlicher Typus" war (Ljubojevic am Rande des IBM-Turniers in Amsterdam 1981 - Interview in Carle/Coudari 1982). Der Amerikaner galt mithin als einer der besten Spieler nach Machart der sowjetischen Schachschule, wie selbst Michail Botwinnik, der Patriarch dieser Schachphilosophie, meinte (Gligoric/Ragosin 1960, S.30). Schließlich kannte Fischer bereits in jungen Jahren viele Schachpublikationen in kyrillischen Buchstaben und erlernte die russische Sprache, um zumindest passiv Einblick in aktuelle Theoriediskussionen zu haben. Diese Besessenheit zahlte sich aus: Beispielsweise wendete er 1971 in der zweiten Partie des legendären WM-Viertelfinal-Wettkampfs gegen Mark Taimanow im zwölften Zug einen Springerzug an, den er zuhause ausführlich vorbereitete. Gefunden hatte er ihn in einer Fußnote eines 1970 erschienenen Sizilianisch-Eröffnungsbuch von Alexander Nikitin, dem späteren Trainer Garry Kasparows! Dem Sizilianisch-Experten Taimanow war der Hinweis seines Landsmanns entgangen. Die Konfrontation mit der Finesse bedeutete theoretisches Neuland und hatte unmittelbare Auswirkung - er griff fehl.

Doch Fischer galt nicht nur als einer jener Theoriehaie, die wir sie heute kennen und die immer dem Trend hinterher jagen. Er wollte das gesamte Universum an Schachwissen aufsaugen. So war es nicht verwunderlich, dass er die beiden klassischen Schulen des 19. Jahrhunderts intensiv studierte. Wilhelm Steinitz und Michail Tschigorin faszinierten ihn als Antipoden. Steinitz sah er als den Vater des modernen Schach: "Er verstand mehr über die Bedeutung der Felder als Morphy und leistete viel mehr für die Entwicklung der Schachtheorie." Tschigorin bewunderte er wegen seines aggressiven Stils und den Fähigkeiten im Endspiel (beide Zitate in Brady 1973, S. 78/79). Aufgrund dieser Studien waren ihm natürlich alle offenen Eröffnungen aus deren Zeit geläufig. Er scheute sich nicht, in Turnierpartien vergessene Systeme zu reaktivieren, obwohl er dies in seinen "grünen Jahren" relativ häufiger tat. Insgesamt ist nach Wladimir Bagirows Auswertung von Fischers Weißpartien bis zum WM-Gewinn allerdings deutlich, dass die "Spanische Tortur" seine bevorzugte Waffe war. Die "Königin der Eröffnungen" brachte er 99 mal auf das Brett, während alle anderen offenen Spiele nur 14 Mal vorkamen (darunter dreimal Königsgambit, einmal Lettisch, einmal Philidor, zweimal Zweispringerspiel, zweimal Italienisch, einmal Vierspringerspiel und bloß viermal das heute so beliebte Russisch).

Ein Blick in seinen Bücherschrank zeigte, dass er die theoretischen Pioniere verschlang und seine künftigen Gegner aus dem Ostblock genau unter die Lupe nahm:

Freeborough / Ranken, Chess Openings - Ancient and Modern (von 1893)

Kotow / Judowitsch, The Soviet School of Chess (in russischer Sprache)

Aljechin, Turnierbuch New York 1924

Maizeles, Finales de Peones, (in spanischer Sprache)

Deppe, From's Gambit (in deutscher Sprache)

Romanov, Tschigorin's selected games (in russischer Sprache)

Selected games of Boleslavsky (in russischer Sprache)

The First Inter-Army Tournament of Friendship 1965, (in russischer Sprache)

Bilguer, Handbuch des Schachs, Ausgaben 1858 und 1874, (in deutscher

Sprache)

Steinitz, Modern Chess Instructor

Gossip, Chess Players' Manual

Fine, Practical Chess Openings

Hooper, A Complete Defence to P-K4

Euwe, Theorie der Schacheröffnungen, (mehrere Bände)

Turnierbücher von Leipzig 1879, Berlin 1881, Kemeri 1937, Avro 1938,

Amsterdam 1964, Piatigorsky Cup 1963, Zinnowitz 1966, Oxford 1967, Moskau

1967, Sousse 1967

Quelle: Frank Brady in "Bobby Fischer - Profile of a Prodigy", New York: Dover, 1973, S.11/12

Durch breite schachliche Kenntnisse bestückte der Alleinkämpfer Fischer einerseits sein Arsenal mit vergessenen, daher überraschenden Eröffnungsideen, und anderseits verschaffte ihm das unbändige Streben nach Vervollkommnung seines Schachstil und seine stete Bereitschaft zur theoretischen Diskussion auch abseits der Turnierhallen den Respekt seiner Gegner. Aber nur bisweilen akzeptierte er die Zusammenarbeit mit anderen Meistern (mit William Lombardy und Larry Evans gab es beispielsweise regelmäßige Arbeitsbeziehungen; zudem nutzte er Aufenthalte außerhalb der Vereinigten Staaten für Zusammenarbeiten, wie im Jahre 1967 vor dem Interzonenturnier in Tunesien, als er Zwischenstation in Belgrad machte und dort Svetozar Gligoric, Petar Trifunovic und Miroslaw Radojcic als Analysepartner empfing). Zuarbeiten brauchte er nur in einigen Phasen seiner Karriere, z.B. vom nationalen Meister Kenneth Smith, der ihm in den zwei Jahren vor den WM-Kampf viel Partienmaterial lieferte. Ansonsten liebte es der Superstar, alle Informationen selbst zu finden und zu prüfen. Sein ledernes Taschenschach erlangte Berühmtheit. Ob auf Parkbänken oder in Restaurants Fischer war allzeit bereit, neue Zugfolgen in sich hineinzufressen. Diese Einstellung machte ihn in seiner Heimat populär, denn hier gilt er etwas, dessen Erfolg das Werk der eigenen Hände ist.

Doch vom Emporkömmling zum Mythos kann es oftmals eine schmale Gratwanderung sein. Über Sportlerambitionen prägte Matthias Sammer drei Monate vor der aus deutscher Sicht unsäglichen Fußballeuropameisterschaft 2000 einen Satz, der ihn allzeit in eine Zitatensammlung bringen würde: "Qualität setzt sich immer durch. Nur, man muss sich auch durchsetzen wollen." Wenn diese Aussage im Schach auf einen zutrifft, dann auf Robert James Fischer. Es bedurfte allerdings einem Dutzend Jahre, ehe sich der Mensch und Schachspieler gefunden hatte, um dann ab 1970 einen raketenartigen Aufstieg zu absolvierten, der noch heute die Grundlage für den Mythos Fischer bildet. Die Zyklen seiner Karriere waren nach heutigen Standards recht ungewöhnlich. Bis 1972 spielte er nur knapp über 700 ernsthafte Turnierpartien. Das schafft ein Jungstar heute in der Regel bis zum 20. Lebensjahr. Doch in den 50er und 60er Jahren tickten die Schachuhren langsamer; die Zahl der starken Turnier war wesentlich geringer. Überhaupt ist erstaunlich, an wie wenigen herausragenden Turnieren Fischer zwischen 1957 bis 1972 teilnahm: sechs Turniere, die Qualifikationen für die Weltmeisterschaft waren, 14 internationale Turniere, acht US-Meisterschaften, die er alle gewann, und vier Olympiaden.

Zwar erregte der 13-Jährige bereits 1956 weltweites Aufsehen mit seiner berühmten Partie gegen Donald Byrne, aber ein erfolgreiches Jahr bedeutete es keineswegs. Bloß der Gewinn der US-Juniorenmeisterschaft mit 8,5 Punkten aus zehn Partien und einem halben Punkt Vorsprung vor 27 Wettbewerbern stellte ein Highlight dar. Der Glanzsieg gegen Byrne beim New Yorker Rosenwald Memorial war indes bloß einer von zwei Gewinnen aus elf Partien. 4,5 Punkte langten nur für einen Platz im unteren Tableau. Noch zeichnete ihn nicht aus, was ihn in seiner Glanzzeit charakteristisch war, eine hohe Gewinnquote gegen schwächere Spieler. Ein Beispiel aus diesem Turnier ist nicht untypisch: Gegen einen Draufgänger wie Eliot Hearst (der in diesem Turnier dreimal gewann, sechsmal verlor und nur zweimal remisierte) kam er in Schwierigkeiten. Konfrontation mit einer selten gespielten Eröffnung und einem Königsangriff behagten dem Schachgenie nie. Es geschah in der Schlussrunde seines ersten bedeutenden geschlossenen Turniers, welches Samuel Reschewsky mit 9:2 Punkten gewann.

|

Fischer, R - Hearst, E [C64]

|

Das Jahr 1957 wurde zu seinem großen Durchbruch, obwohl er es am Jahresbeginn nicht schaffte, sich für Clubmeisterschaft des Manhattan Chess Club zu qualifizieren, nachdem er eine wichtige Partie gegen Pavey verloren hatte. Gegen den früheren Weltmeister Max Euwe spielte er im März ein Minimatch und verlor einmal bei einem Remis. Doch dann begann ab Jahresmitte etappenweise sein Weg in die Weltspitze. Das Drama zwischen individuellem Willen zur Höchstleistung und kollektivem Widerstand einer Schach-Supermacht entspann sich.

| zur Figo |